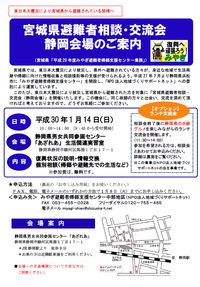

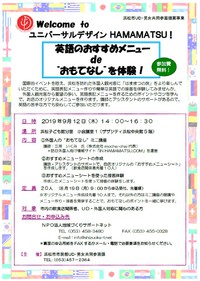

2015年03月25日

「被災地児童のびのび・わくわく体験事業」を実施しました(その1)

(その1)

福島におけるわくわく体験活動 の報告

福島におけるわくわく体験活動とは?

福島県内の幼児・児童を対象に、当団体がこれまでの活動を通じて受け取ってきた相手のニーズに応えること、顔見知りになった子どもたちとの更なる絆の強化のため、屋内において見て・やって楽しいわくわくする機会の提供を目的とし、プロのフリースタイル・ボールパフォーマー(フットボールおよびバスケットボール)によるデモンストレーション演技観覧とパフォーマーの指導による体験教室の実施を行いました。

本活動は時期と場所を変え、福島県内の幼児・児童施設を数多く訪問すべく4回に分けて実施しました。いずれの場所でも、サッカーボールとプロパフォーマーのサイン色紙をプレゼントし大変喜ばれました。

第1回 平成26年8月19日~8月21日

いわき市内の保育所7か所と児童クラブ1か所のあわせて8か所を訪問

パフォーマー2人の息の合った演技を真剣に観る

順番にボールスピン体験中 うまくできるかな?待っている間も興味津々

サッカーボールとプロパフォーマーのサイン色紙をプレゼント

みなで記念撮影 元気をもらったよ!

第1回 所感

どの会場においても、普段おとなしい子どもが活発に体を動かしたり積極的にボールスピンの体験を試みたりして驚いた、という先生からの報告を聞きました。以前訪問したことのある保育所では子どもたちが覚えていて、到着した直後から「ボールのお兄さん」と声をかけてくれたのが嬉しかったです。いわき市は海に面しているため震災により津波と放射能の両方の被害を受けた土地で、震災前、子どもたちは磯遊びや山遊びで体力や運動能力をつけてきましたが、震災後は放射能の影響により室内のみの活動に制限され、幼児時代に遊びから受ける刺激が減少してしまいました。その点において、ボール遊びから入る運動としては有益であったと考えられます。ただの鑑賞用の「曲芸」でなく、体験することで記憶と感覚に残り、ボールへの興味が高まったと感じられ、演技披露後プレゼントしたサッカーボールを非常に喜び、さっそく皆で演技の真似をする様子がみられました。

第2回 平成26年10月15日~10月17日

福島市内の借り上げ住宅である公務員宿舎といわき市内の幼稚園・保育所、いわき市に仮設校舎のある楢葉北小学校等9か所を訪問

プロの技を熱心に観覧

ボールスピン体験中

負けないでがんばるぞ!

第2回 所感

立地場所の交通が不便な施設では市街地に出るのも苦労するため、施設を訪問しパフォーマンスを披露することを心から喜んでくれました。山に近い保育所では、震災以前は山野を利用した運動を取り入れていましたが、放射能の影響で山での活動が制限され、現在では比較的除染の容易な平地で行える運動を模索中だそうです。このような状況下にある施設では、プロの技を観覧し音楽に合わせて体を動かしたりボールスピン体験等の「遊びから始めるボール運動」の提案は前向きに受け入れられました。また、普段はおとなしく引っ込み思案な子どもが、積極的に体験に参加したり大きな声を出し楽しんでいる様子がみられたと先生たちも非常に驚いていました。

第3回 平成26年12月15日~12月17日

福島県相双地区・富岡町から避難し、会津若松の廃園となった幼稚園をりようしている仮設幼稚園1か所、福島市内の児童施設8か所、あわせて9か所を訪問

間近で見るプロの技に大喜び

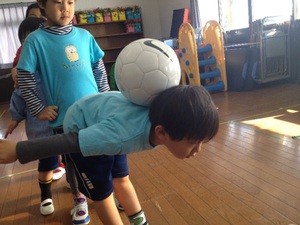

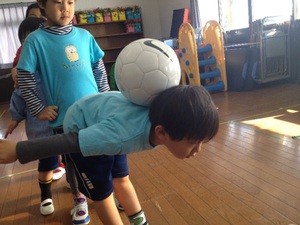

順番にネックキャッチの技を体験

皆で元気に記念撮影

子どもたちからダンスのプレゼント うれしい驚き!

第3回 所感

今回のわくわく体験事業への参加申し込みには予想以上の13件の応募がありましたが、日程の都合上9か所の訪問となったことが残念でした。一方、訪問時期が12月中旬となり、雪で交通状況に影響があり日程調整に苦労をしました。この回は、パフォーマーがフットボール・パフォーマーのみの2名であったため、パフォーマンスの観覧より体験に比重を置いたプログラムとしました。パフォーマンス中はおとなしく観覧していた子どもが、体験中は他の子に積極的に声を掛けたり、自分の番の時には棒上の回転するボールを落とさぬよう集中して棒を握ったりと、様々な表情を見る事ができました。また、訪問に対して、子どもたちからダンスや歌のプレゼントがあったり、一緒に給食を食べる機会があったりと一方通行でない交流が出来たことが大きな収穫です。

第4回 平成27年1月24日~1月29日

南相馬市原町で開催された「南相馬 冬まつりin原町」にて子どもたちにボールパフォーマンスを披露した後、富岡町からの避難幼児・児童が多い南相馬市内の、避難児童が通学している幼稚園・保育所を中心に訪問

「南相馬 冬まつりin原町」では訪問活動に対して地元商工会青年部会長より表彰状授与

ネックキャッチ技の体験中 お見事!

げんきになったぞ-!みなで記念撮影

第4回 所感

演技前は緊張した面持ちの子どもたちもパフォーマンスが始まると笑顔になり、元気よく拍手をしたり、音楽のリズムに乗って普段おとなしい子どもも一緒に飛び跳ね楽しそうに踊りはじめる様子がみられました。パフォーマンス後のボールスピン体験時には、順番を待つ間はチャレンジしている友達を励ましたり、自分の順番ではできたことに大喜びでした。普段は人見知りで恥ずかしがり屋な子どもの「こんなに楽しそうな笑顔は初めて見た」という先生の声も聞かれました。

<全体のまとめ>

震災から4年が経ち、福島県内における園や個人の放射能に対しての意識レベルはそれぞれではあるものの、現状では放射能の線量を気にして遊びの活動範囲を未だ制限されています。震災直後の一時期ほどではないものの、以前は自由に行えた砂遊びや山登りも思い切りにはできません。そのため、運動能力の低下(特に体力不足)は今も続いており、室内でできる運動は特に求められていることが再確認できました。また震災と放射能の影響で、子供の数が震災前に比べ30%以上減った園や小学校もあり、そのため人数を必要とする球技を授業や遊びとして行うことが出来なくなってしまったという声も耳にしました。そういった意味でも、一人でも出来て室内でも楽しめる“ボール遊び”の紹介という面からも、今回の訪問事業は非常に価値があったのではないかと確信しています。

震災後から“見るだけで楽しく、触れるだけで楽しい”訪問事業をめざして活動を継続してきました。当初の対象は子供たちに絞ってのものであったが、活動を続けていくうちに徐々に子育てをする保護者や教育関係の方々にも広く受け入れていただけたことが大きな手ごたえとなり励みになってきました。震災直後の避難所において、大人たちの険しい表情や重苦しい空気を敏感な子どもたちは感じ取り、ストレスのせいで笑顔が無くなってしまった子どももいました。日常子育てに携わる人たちが笑顔で過ごせる環境である事、そのような大人たちに囲まれて育つことにより子どもたちもストレスがなくのびのびと成長することができるということにあらためて気付かされました。

“ボールパフォーマンス”という一つのツールによって、「大人たちが笑顔でいて、子どもたちも自由にはしゃいでもよい」そのような状況(空間)を提供できたこと、子どもたちの為として行ってきたことが結果として子育てに携わる方々にも楽しんでいただけて、新たな運動教育の提案が出来たこと、すなわち、被災地で生きる決意をした大人(保護者)と子どもたちを応援する両方の効果を得られた、という点でも今回の活動は実り多きものであったと言えます。

震災後継続して訪問事業を実施してきたことで生まれた各教育施設の方々や子どもたちとの関係を、今後も維持すべく努めていくことは、徐々に支援の風化がすすむ現時点で非常に大切なことであると考えられます。今後は、地元の方々の意思を尊重したうえで他の被災地支援事業にも積極的に協力したいとあらためて思います。

参照→(その2)http://tnet.hamazo.tv/e6027880.html

参照→概要http://tnet.hamazo.tv/e6028199.html

福島におけるわくわく体験活動 の報告

福島におけるわくわく体験活動とは?

福島県内の幼児・児童を対象に、当団体がこれまでの活動を通じて受け取ってきた相手のニーズに応えること、顔見知りになった子どもたちとの更なる絆の強化のため、屋内において見て・やって楽しいわくわくする機会の提供を目的とし、プロのフリースタイル・ボールパフォーマー(フットボールおよびバスケットボール)によるデモンストレーション演技観覧とパフォーマーの指導による体験教室の実施を行いました。

本活動は時期と場所を変え、福島県内の幼児・児童施設を数多く訪問すべく4回に分けて実施しました。いずれの場所でも、サッカーボールとプロパフォーマーのサイン色紙をプレゼントし大変喜ばれました。

第1回 平成26年8月19日~8月21日

いわき市内の保育所7か所と児童クラブ1か所のあわせて8か所を訪問

パフォーマー2人の息の合った演技を真剣に観る

順番にボールスピン体験中 うまくできるかな?待っている間も興味津々

サッカーボールとプロパフォーマーのサイン色紙をプレゼント

みなで記念撮影 元気をもらったよ!

第1回 所感

どの会場においても、普段おとなしい子どもが活発に体を動かしたり積極的にボールスピンの体験を試みたりして驚いた、という先生からの報告を聞きました。以前訪問したことのある保育所では子どもたちが覚えていて、到着した直後から「ボールのお兄さん」と声をかけてくれたのが嬉しかったです。いわき市は海に面しているため震災により津波と放射能の両方の被害を受けた土地で、震災前、子どもたちは磯遊びや山遊びで体力や運動能力をつけてきましたが、震災後は放射能の影響により室内のみの活動に制限され、幼児時代に遊びから受ける刺激が減少してしまいました。その点において、ボール遊びから入る運動としては有益であったと考えられます。ただの鑑賞用の「曲芸」でなく、体験することで記憶と感覚に残り、ボールへの興味が高まったと感じられ、演技披露後プレゼントしたサッカーボールを非常に喜び、さっそく皆で演技の真似をする様子がみられました。

第2回 平成26年10月15日~10月17日

福島市内の借り上げ住宅である公務員宿舎といわき市内の幼稚園・保育所、いわき市に仮設校舎のある楢葉北小学校等9か所を訪問

プロの技を熱心に観覧

ボールスピン体験中

負けないでがんばるぞ!

第2回 所感

立地場所の交通が不便な施設では市街地に出るのも苦労するため、施設を訪問しパフォーマンスを披露することを心から喜んでくれました。山に近い保育所では、震災以前は山野を利用した運動を取り入れていましたが、放射能の影響で山での活動が制限され、現在では比較的除染の容易な平地で行える運動を模索中だそうです。このような状況下にある施設では、プロの技を観覧し音楽に合わせて体を動かしたりボールスピン体験等の「遊びから始めるボール運動」の提案は前向きに受け入れられました。また、普段はおとなしく引っ込み思案な子どもが、積極的に体験に参加したり大きな声を出し楽しんでいる様子がみられたと先生たちも非常に驚いていました。

第3回 平成26年12月15日~12月17日

福島県相双地区・富岡町から避難し、会津若松の廃園となった幼稚園をりようしている仮設幼稚園1か所、福島市内の児童施設8か所、あわせて9か所を訪問

間近で見るプロの技に大喜び

順番にネックキャッチの技を体験

皆で元気に記念撮影

子どもたちからダンスのプレゼント うれしい驚き!

第3回 所感

今回のわくわく体験事業への参加申し込みには予想以上の13件の応募がありましたが、日程の都合上9か所の訪問となったことが残念でした。一方、訪問時期が12月中旬となり、雪で交通状況に影響があり日程調整に苦労をしました。この回は、パフォーマーがフットボール・パフォーマーのみの2名であったため、パフォーマンスの観覧より体験に比重を置いたプログラムとしました。パフォーマンス中はおとなしく観覧していた子どもが、体験中は他の子に積極的に声を掛けたり、自分の番の時には棒上の回転するボールを落とさぬよう集中して棒を握ったりと、様々な表情を見る事ができました。また、訪問に対して、子どもたちからダンスや歌のプレゼントがあったり、一緒に給食を食べる機会があったりと一方通行でない交流が出来たことが大きな収穫です。

第4回 平成27年1月24日~1月29日

南相馬市原町で開催された「南相馬 冬まつりin原町」にて子どもたちにボールパフォーマンスを披露した後、富岡町からの避難幼児・児童が多い南相馬市内の、避難児童が通学している幼稚園・保育所を中心に訪問

「南相馬 冬まつりin原町」では訪問活動に対して地元商工会青年部会長より表彰状授与

ネックキャッチ技の体験中 お見事!

げんきになったぞ-!みなで記念撮影

第4回 所感

演技前は緊張した面持ちの子どもたちもパフォーマンスが始まると笑顔になり、元気よく拍手をしたり、音楽のリズムに乗って普段おとなしい子どもも一緒に飛び跳ね楽しそうに踊りはじめる様子がみられました。パフォーマンス後のボールスピン体験時には、順番を待つ間はチャレンジしている友達を励ましたり、自分の順番ではできたことに大喜びでした。普段は人見知りで恥ずかしがり屋な子どもの「こんなに楽しそうな笑顔は初めて見た」という先生の声も聞かれました。

<全体のまとめ>

震災から4年が経ち、福島県内における園や個人の放射能に対しての意識レベルはそれぞれではあるものの、現状では放射能の線量を気にして遊びの活動範囲を未だ制限されています。震災直後の一時期ほどではないものの、以前は自由に行えた砂遊びや山登りも思い切りにはできません。そのため、運動能力の低下(特に体力不足)は今も続いており、室内でできる運動は特に求められていることが再確認できました。また震災と放射能の影響で、子供の数が震災前に比べ30%以上減った園や小学校もあり、そのため人数を必要とする球技を授業や遊びとして行うことが出来なくなってしまったという声も耳にしました。そういった意味でも、一人でも出来て室内でも楽しめる“ボール遊び”の紹介という面からも、今回の訪問事業は非常に価値があったのではないかと確信しています。

震災後から“見るだけで楽しく、触れるだけで楽しい”訪問事業をめざして活動を継続してきました。当初の対象は子供たちに絞ってのものであったが、活動を続けていくうちに徐々に子育てをする保護者や教育関係の方々にも広く受け入れていただけたことが大きな手ごたえとなり励みになってきました。震災直後の避難所において、大人たちの険しい表情や重苦しい空気を敏感な子どもたちは感じ取り、ストレスのせいで笑顔が無くなってしまった子どももいました。日常子育てに携わる人たちが笑顔で過ごせる環境である事、そのような大人たちに囲まれて育つことにより子どもたちもストレスがなくのびのびと成長することができるということにあらためて気付かされました。

“ボールパフォーマンス”という一つのツールによって、「大人たちが笑顔でいて、子どもたちも自由にはしゃいでもよい」そのような状況(空間)を提供できたこと、子どもたちの為として行ってきたことが結果として子育てに携わる方々にも楽しんでいただけて、新たな運動教育の提案が出来たこと、すなわち、被災地で生きる決意をした大人(保護者)と子どもたちを応援する両方の効果を得られた、という点でも今回の活動は実り多きものであったと言えます。

震災後継続して訪問事業を実施してきたことで生まれた各教育施設の方々や子どもたちとの関係を、今後も維持すべく努めていくことは、徐々に支援の風化がすすむ現時点で非常に大切なことであると考えられます。今後は、地元の方々の意思を尊重したうえで他の被災地支援事業にも積極的に協力したいとあらためて思います。

参照→(その2)http://tnet.hamazo.tv/e6027880.html

参照→概要http://tnet.hamazo.tv/e6028199.html

Posted by T-NET at 11:24│Comments(0)

│震災復興支援